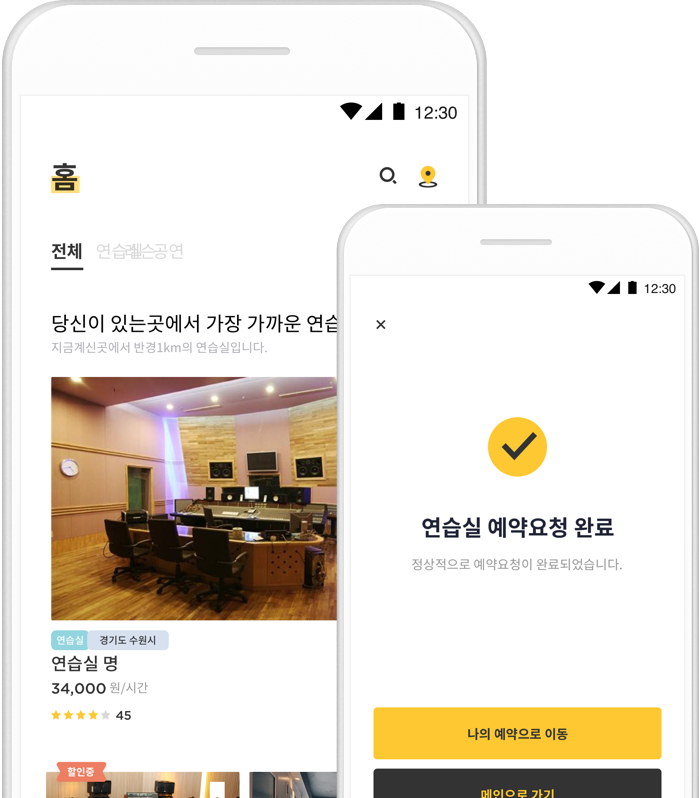

모바일 앱으로 이용해주세요

옴니스 피아노 서비스는 모바일 앱에 최적화 되있습니다. 모바일 앱을 통해 연습실, 공연, 레슨의 예약, 검색을 진행해주세요.

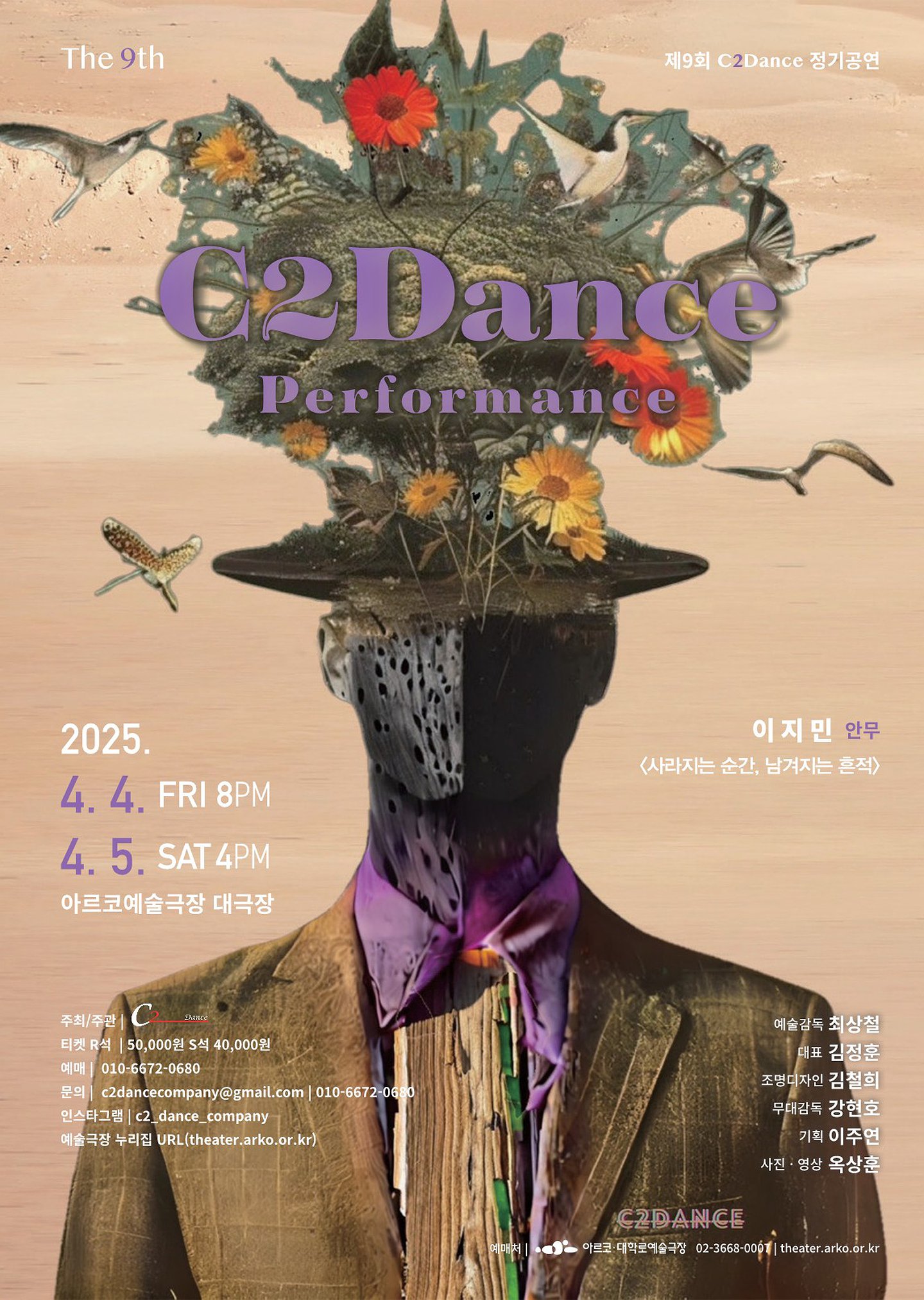

2025년 4월 4일 - 2025년 4월 5일

2025년 4월 4일, 2025년 4월 5일

02-3668-0007

약 1시간

김동현

도연희

유민희

이정우

하연수

유태준

조준서 등

최상철, 김정훈, 김철희 등

[작품소개]

사라지는 순간, 남겨지는 흔적

현대 기술의 발전은 인간의 삶을 혁신적으로 변화시키고 있지만, 동시에 인간 존재의 정체성과 감정에 대한 근본적인 질문을 던진다. 사라지는 순간, 남겨지는 흔적은 "인간은 무엇으로 사는가?"라는 본질적인 물음을 중심으로, 기계와 인공지능이 인간의 역할을 대체하며 발생하는 정체성의 위기와 불안감을 탐구하는 작품이다.

자동화된 시스템과 기계적 방식이 인간의 경험과 감정을 규정하는 시대 속에서, 우리는 점차 자신을 잃어가는 듯한 감각을 경험한다. 이 작품은 이러한 위기 속에서 예술이 인간의 존재감을 회복하고, 상실된 정체성을 되찾는 중요한 역할을 할 수 있음을 제시한다. 기술 발전이 초래하는 정체성의 붕괴를 마주하며, 예술이 그 해답이 될 수 있음을 조명하는 사라지는 순간, 남겨지는 흔적은 우리에게 깊은 성찰을 유도하는 작품이다.

[시놉시스]

1막: 낯선 만남 (Encountering the Unknown)

공연은 로비에서 시작되며, 무용수들은 관객과의 첫 만남을 통해 그들을 퍼포먼스의 일부로 이끈다. 관객은 단순한 관찰자가 아니라, 작품의 오브제와 디렉션에 반응하며 자연스럽게 공연의 흐름에 녹아든다. 이 과정에서 ‘존재의 흔적’이 형성되며, 인간과 기술, 관객과 공연 사이의 경계가 점차 흐려진다. 오브제는 이러한 상호작용의 중심에 놓이며, 인간 정체성과 기술 발전이 불러오는 본질적인 질문을 제기한다.

2막: 시각화된 리듬 (Rhythm of Visibility)

관객의 참여는 객석으로 이어지고, 무용수들은 점차 움직임을 시작하며 각자의 리듬을 찾아간다. 반복적이고 각자 움직임 속에서 무용수들은 자신의 존재감을 표현하고, 이를 관객에게 전달하며 감정적, 시각적 연결을 형성한다. 조명은 무대와 객석을 동시에 비추며, 두 공간의 경계를 허물어 관객을 무용수의 세계로 끌어들인다. 이 과정은 인간의 감정과 존재가 기술 발전 속에서도 여전히 중요한 의미를 지닌다는 메시지를 전달한다.

3막: 기억의 파편 (Fragments of Memory)

무용수들은 무대 위의 오브제를 조작하며, 그것을 통해 인간 경험과 기억을 형상화한다. 오브제를 쌓고, 재배치하고, 심지어 파괴하는 과정 속에서 다양한 인간 경험이 시각적으로 표현된다. 각자가 구축하는 공간은 인간 존재의 복잡성과 개별적 경험의 변화를 상징하며, 오브제의 변형은 기억과 정체성이 어떻게 형성되고 변하는지를 보여준다. 이는 기술 발전으로 인해 상실된 자아와 기억을 재조명하는 장면이기도 하다.

4막: 색감의 환영 (Illusion)

무대는 점차 어두워지고, 희미해지는 조명 속에서 인간 정체성과 감정의 소멸을 상징하는 흐릿한 풍경이 펼쳐진다. 그러나 시간이 지나면서 특정 오브제와 무용수들의 움직임이 색감을 띠기 시작하며, 잊혀졌던 기억과 감정이 다시 떠오른다. 변화하는 색채와 움직임은 인간의 기억이 어떻게 재해석되고 재구성되는지를 보여주며, 기술 발전 속에서도 인간성이 회복될 수 있음을 시사한다. 마지막으로, 희미했던 존재들이 점차 빛을 되찾으며, 현대 사회 속에서도 우리가 간직해야 할 희망의 가능성을 제시한다.